1.いろいろな屈折

平行なガラス

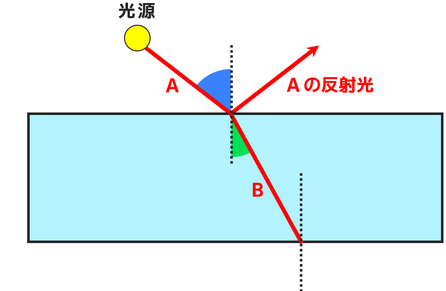

↓の図のように長方形型のガラスに光Aが入射したときを考えてみましょう。

まず光が入射したところに垂線を引きます。↓

入射した光は

・一部は反射する

・残りは屈折する

という2通りの進み方をします。

まず反射です。入射角と同じ大きさの反射角をつくって反射します。↓

残りの光は屈折します。

このとき↓の図のように空気側の角の方が大きくなるように屈折します。(入射角>屈折角)

この光Bはガラス内部から再び空気中へ出ようとします。光Bの反射・屈折を考えましょう。

まず垂線を引きます。↓

光BもAと同様、一部の光は反射、残りの光は屈折をします。

反射については「入射角=反射角」となるように反射します。↓

残りの光は空気中へ出ようとして屈折します。

このとき空気側の角の方が大きくなるように屈折します。(入射角<屈折角)↓

↑の図で、色が同じ角は同じ大きさです。

そのため光Aと光Cは平行になっていると言えます。

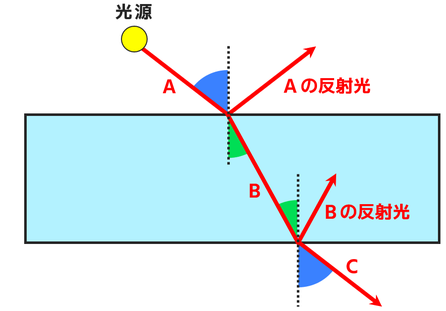

この光Cを見た観測者がいたとします。

目は「光は真っ直ぐやってきた」と錯覚します。↓

つまり光源がもとの位置よりも左側にずれて見えるのです。↓

このように観測者が右寄りの位置から見ると、光源が左にずれて見えます。

反対に観測者が左寄りの位置から見ると、光源が右にずれて見えます。↓

半円形のガラス

↓の図のように半円形のガラスに光Aが入射したときを考えましょう。

ちょうど円の中心に光が入射しているとします。

くり返しになりますが、まずは光が入射したところに垂線を引きましょう。↓

この光は

・一部は反射する

・残りは屈折する

という2通りの進み方をします。

反射について、入射した光Aの一部は「入射角=反射角」となるように反射します。↓

残りの光は屈折してガラスの中を進んでいきます。

屈折のときは空気側の角が大きくなるように進みます。(入射角>屈折角)↓

この光Bはガラスの曲面の部分から空気中へ出ようとします。

このとき入射角は0度(垂線との間の角が0度)ですね。↓

よって屈折角も0度です。

つまり光は直進します。↓

2.屈折によって起こる現象

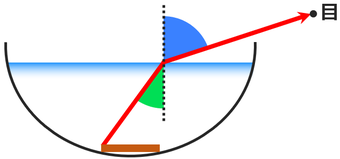

カップに10円玉を入れたとします。

このとき↓のような位置から人が観察したとしましょう。

しかしこの位置では、カップのふちにさえぎられて10円玉は見えません。↓

ではこのカップに水を入れてみます。

このとき、10円玉は先ほどの位置のままとします。

10円玉にはあらゆる方向から光が当たっています。

その光は10円玉の表面で反射して、あらゆる方向に進んでいます。

(私達は反射した光を見て物体の形や色を認識しています)

この反射光のうち↓の図のような1本の光を考えましょう。

この反射光は空気中に出ようとします。

ここで↓の図のように垂線を引いてみましょう。

一部の光は反射しますが、ここでは省略します。

屈折によって空気中に出る光のみを考えましょう。

空気側の角の方が大きくなるので、入射角<屈折角となるように屈折が起こります。↓

目はこの屈折光を「直進してやってきた」ととらえます。

つまり↓のように像(虚像)が見えるのです。

このように水中にある物体は浅いところにあるように見えてしまいます。

これは光の屈折が原因で起こる現象なのです。

・反射や屈折の基本は「垂線を引くこと」と「垂線との間にできる角」に注目すること。

・光が屈折するとき、空気側にできる角の方が大きくなる。