1.生物どうしのつながり

●生態系

生物とその生物の生息する環境をまとめて生態系と呼ぶ。

●食物連鎖

生物どうしの「食べる・食べられる」のつながり。

(「食べる方を捕食者」「食べられる方を被食者」といいます)

●食物連鎖

より複雑な「食べる・食べられる」のつながり。

↓のように

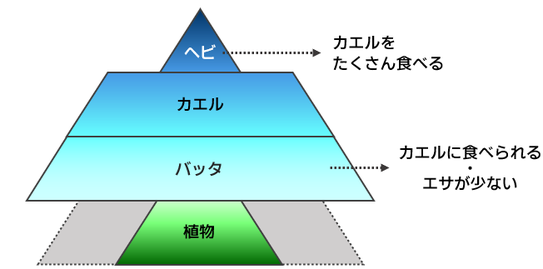

バッタは植物を食べて、カエルはそのバッタを食べて、ヘビはそのカエルを食べて……

というように生物どうしには「食べる・食べられる」のつながりがあります。

この関係は1本の鎖のようにつながっていることから食物連鎖といいます。

実際にはカエルはバッタだけを食べているわけではありません。

またカエルはヘビだけに食べられるというわけでもありません。

実際の生態系では、食物連鎖は↓のように複雑な関係になっています。

この網の目のような「食べる・食べられる」のつながりを食物網といいます。

2.生物の自然界での役割

●有機物

炭素原子を含む物質(水素原子も含まれることがほとんど)。

燃焼すると二酸化炭素と水が発生する。

例)デンプン・糖(ブドウ糖・麦芽糖・ショ糖など)・タンパク質など

※栄養分は有機物!

●無機物

有機物ではないもの。

例)鉄などの金属・炭素・ 二酸化炭素など

※炭素そのものや二酸化炭素は炭素原子を含みますが無機物に分類されることに注意!

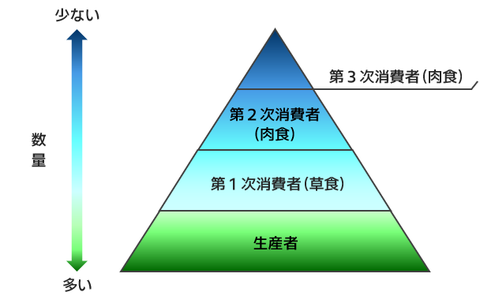

●生産者

植物のこと。

植物は光合成によって二酸化炭素(無機物)からデンプン(有機物)をつくり出している。

●消費者

他の生物を食べる動物のこと。

動物は他の生物を食べることでデンプンなどの栄養分(有機物)を取り入れている。

植物を食べるものは「草食性の消費者」、動物を食べるものは「肉食性の消費者」である。

植物は、デンプンという有機物をつくっているので生産者といわれます。

動物は、その有機物を得るために植物や他の動物を食べるので消費者といわれます。

植物も動物も、呼吸によってその有機物を使います。(そして二酸化炭素(無機物)に変えている)

食物連鎖では

「植物のつくった有機物が、さまざまな生物へ移動していくようすを表している」

とも言えますね。

生態系においてその数量関係は “ピラミッド” の形で表すことができます。↓

さきほどの食物連鎖の例にあてはめると↓のようになっています。

植物の数がもっとも多く、肉食性の動物ほど数は少なくなります。

しかしこの数量関係が自然現象などで崩れることがあります。

例えばバッタが急増したとしましょう。↓

すると

・植物・・・・敵(バッタ)が増える

・カエル・・・エサ(バッタ)が増える

よって

・植物は減少

・カエルは増加

することになります。↓

今度は

・バッタ・・・エサ(植物)が減る & 敵(カエル)が増える

・ヘビ・・・・エサ(カエル)が増える

よって

・バッタは減少

・ヘビは増加

することになります。↓

このように数量関係は増減をくり返しますが、最終的にはもとのピラミッドに戻ります。

テストで問われやすいのは

「○○という生物が増加(または減少)した直後の変化」

です。

このとき「直後に変化」するのは

「○○という生物を食べている生物」「○○という生物がエサとしている生物」

だけです。

つまりピラミッドにおいて、○○という生物をはさんだ上下2種類にだけ注目すればOKです。

3.分解者

●分解者

生物の死がいや排出物に含まれる有機物を無機物に分解する生物。

例)

・土中の小さな生物(ダンゴムシ、ミミズ)

・菌類(キノコ、カビ)→ 菌類はからだが菌糸でできており胞子で増える。

・細菌類(乳酸菌、大腸菌)→ 単細胞生物が多く分裂で増える。名前が「○○菌」の生物。

※酵母菌は例外です。細菌類ではなく菌類にあてはまります。

分解者は広い意味でとらえると消費者の一部です。

消費者と同じく、他の生物から有機物を得ているからです。

ただ「落ち葉や死がいやフン」から有機物を得ている、ということです。

生産者・消費者と同じで、得た有機物を呼吸によって使っています。

そして無機物(二酸化炭素)につくりかえています。

・生産者・・・光合成により無機物から有機物をつくる。

・消費者・・・エサを食べることで有機物を取り入れる。

・分解者・・・落ち葉や死がい、フンの有機物を取り入れる。

・どの生物も呼吸を行っている。

・呼吸では有機物を無機物に変えている。

・生物の数量関係は「その生物を食べている生物」「その生物がエサとしている生物」の変化を考えること。

次回は「有機物と無機物」です!