◉地震のゆれ

地震のゆれには2種類ある。

① 初期微動・・・はじめに起こる小さなゆれのこと。

② 主要動・・・・初期微動の次に起こる大きなゆれのこと。

◉地震波

① P波・・・初期微動を起こす。速い。縦波。

② S波・・・主要動を起こす。遅い。横波。

※波・・・振動を次々に伝える現象のこと。

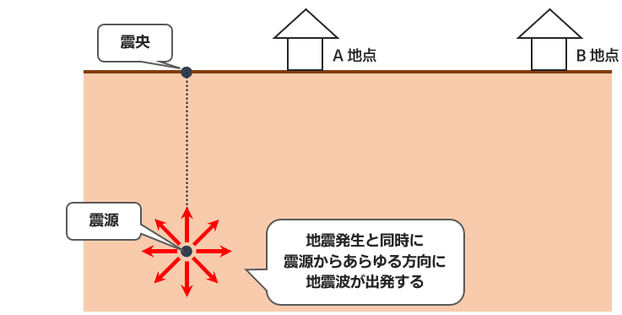

地震のゆれを伝えるものであるP波とS波。

P波とS波は地震発生と同時に震源を出発します。

観測地点にP波が到着すると初期微動が起こります。

そして遅れてS波が到着します。すると主要動が起こります。

↓の図のような位置関係にあるA地点とB地点で地震の観測を行いました。

それぞれの地点での初期微動と主要動が起こった時刻をまとめると↓の表のようになりました。

ではこれを↓のグラフ用紙に記入していきましょう。

まずそれぞれのゆれが起こった時刻に点を打ちます。↓

さらに初期微動と主要動のようすも大まかに書いてみます。↓

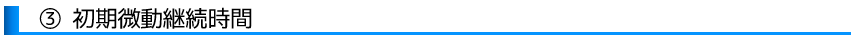

B地点の方が、初期微動が続いている時間が長いことが分かります。

次に初期微動のはじまりを直線で結びます。↓

この青色のグラフは「P波の進み方」を表します。

P波の進んだ時間と、進んだ距離との関係を表すグラフです。

同じように主要動のはじまりを直線で結びます。↓

この緑色のグラフは「S波の進み方」を表します。

S波の進んだ時間と、進んだ距離との関係を表すグラフです。

ここまでで↓のようなグラフが書けました。

このグラフからは次のことを読み取ることができます。

① 地震の発生時刻

② P波やS波の進む速さ

③ 初期微動継続時間

1つ1つ見ていきましょう。

地震が発生すると同時に、震源からP波やS波が出発します。

すなわち↓のグラフの赤色の点は、地震発生時刻を表します。

したがってこの地震の地震発生時刻は

8時20分00秒

であるとわかります。

速さを求める場合は

速さ=距離÷時間

です。

よってグラフから「距離」「時間」を読み取ります。

P波の場合、↓の2点を読み取ってみましょう。

P波は120kmを15秒で進んでいます。

または↓の2点を読み取っても求めることができます。

よってP波の速さは

120km÷15秒=8km/秒(または240km÷30秒=8km/秒)

となります。

S波の場合も、グラフの2点を読み取ってみましょう。

↓の2点を読み取ります。

S波は120kmを40秒で進んでいます。

または↓の2点を読み取っても構いません。

したがってS波の速さは

120km÷40秒=3km/秒(または240km÷80秒=3km/秒)

初期微動継続時間とは初期微動の続く時間です。

言いかえるとP波が到着してからS波が到着するまでの時間です。

↓のグラフでいうと、赤色の矢印の部分です。

よって

A地点(震源から120km)での初期微動継続時間は25秒

B地点(震源から360km)での初期微動継続時間は75秒

となります。

A地点とB地点の震源距離を比べると

360km÷120km=3倍

となっています。

また初期微動継続時間は

75秒÷25秒=3倍

となっています。

このことから震源からの距離と初期微動継続時間は比例することが分かります。

言いかえると

震源からの距離が長い(震源から遠い)・・・初期微動継続時間も長い

震源からの距離が短い(震源に近い)・・・・初期微動継続時間も短い

となります。

・P波やS波の速さは2点間の距離の差と到着時刻の差を読み取って計算する。

・初期微動継続時間は震源距離に比例する。

→ 初期微動継続時間:震源距離=一定の比となる

震源から遠い・・・初期微動継続時間は長い

震源に近い・・・・初期微動継続時間は短い

次回は「地震の計算問題」です!