◉マグマの粘り気

マグマの粘り気は、「二酸化ケイ素という物質の量」「温度」など様々な要因で決まる。

・二酸化ケイ素を多く含む・・・・・・マグマの粘り気は強い。

・二酸化ケイ素をあまり含まない・・・マグマの粘り気は弱い。

・温度が低い・・・マグマの粘り気は強い。

・温度が高い・・・マグマの粘り気は弱い。

◉マグマの粘り気と火山の関係

マグマの粘り気が強いと・・・

→ イメージはマヨネーズ。横に広がらない。

→ 傾斜の急な火山になる(ドーム状・お椀状)。激しい噴火をする。

マグマの粘り気が弱いと・・・

→ イメージは水。横にすぐ広がる。

→ 傾斜のゆるやか(なだらか)な火山になる(盾状)。穏やかな噴火をする。

◉鉱物

マグマが冷えてできた粒が結晶になったもの。

◉鉱物の種類

無色鉱物(白色・無色・うす桃色)と有色鉱物(黒色や暗い緑色)がある。

また割れ方や形が決まっているものや決まっていないものにわかれる。

次の造岩鉱物の特徴を必ず覚えよう!(特に石英・長石・黒雲母がよく出ます)

・石英(セキエイ)・・・・・無色鉱物。不規則に割れる。

・長石(チョウ石)・・・・・無色鉱物。決まった方向に割れる。

・黒雲母(クロウンモ)・・・有色鉱物。決まった方向にうすくはがれる。

・角閃石(カクセン石)・・・有色鉱物。長い柱状。

・輝石(キ石)・・・・・・・有色鉱物。短い柱状。

・カンラン石・・・・・・・・有色鉱物。不規則な形(形が決まっていない)。

・磁鉄鉱(じてっこう)・・・黒色で不透明。磁石に引き寄せられる。

◉火成岩

マグマが冷え固まってできた岩石。冷え固まる場所によって深成岩と火山岩の2種類に分けられる。

◉深成岩

マグマが地下深くでゆっくり冷え固まってできた岩石。

等粒状組織をしている。

◉火山岩

マグマが地表または地表付近で急激に冷え固まってできた岩石。

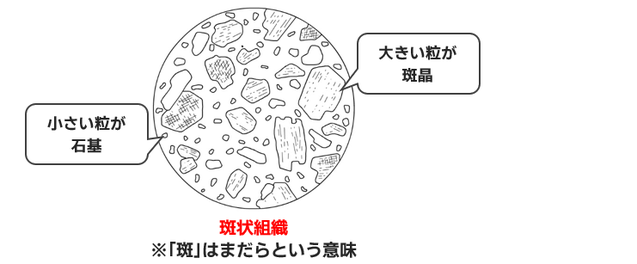

斑状組織をしている。

マグマが冷え固まってできた岩石を火成岩といいます。

火成岩は2つに分類され、

・マグマが地下深くで冷え固まったものを深成岩

・火山のそば(つまり地表や地表付近)で冷え固まったものを火山岩

といいます。(名前が冷え固まった場所を表しています)

地下深いところ(=マグマがそばにあるあたたかいところ)でゆっくり冷え固まってできます。

そのため、じっくりと結晶同士がくっついて大きな結晶になっています。

このようなつくりを等粒状組織といいます。↓

火山岩はできる場所が地表や地表付近です。

マグマのそばと比べるとずいぶん低温です。

温度差が大きいため、急激にマグマが冷え固まってできます。

そのため結晶同士が十分にくっつく暇がなく、大きな粒や小さな粒が入り乱れています。

このようなつくりを斑状組織といいます。↓

小さな結晶を石基・大きな結晶を斑晶と呼びます。

火山岩・深成岩はそれぞれ含まれる鉱物の割合からさらに3種類ずつに分けられます。

火成岩は流紋岩・安山岩・玄武岩の3種類。

深成岩は花こう岩・閃緑岩・斑レイ岩の3種類。

含まれる鉱物でこれらの色が違います。

・無色鉱物が多い→白っぽい色の岩石

・有色鉱物が多い→黒っぽい色の岩石

次のように左のものほど白っぽく、右のものほど黒っぽい色です。

・深成岩 (白色)←花こう岩・閃緑岩・斑レイ岩→(黒色)

・火山岩 (白色)← 流紋岩・安山岩・玄武岩 →(黒色)

今までのことを表にまとめてみましょう。

極端な話、「火山」と「火成岩」の単元はこの表をしっかり覚えてしまえば大丈夫です。

見方は↓のように。

・火成岩は「マグマが冷え固まる場所」によって名称やつくりが違う。

・鉱物は「石英・長石・黒雲母」の特徴を押さえよう。

・最後の表を覚えれば、この単元はバッチリ。

次回は「地震の起こり方」です!