◉フェーン現象

山をのぼった空気が山を越え、ふもとに向かっていくとき、その空気の温度が上がり乾燥する

こと。

フェーン現象は水蒸気を含んだ空気が山の斜面にあたることによって起こります。↓

この空気が山の斜面をのぼるので、上昇気流が発生します。↓

上昇気流が生じると、やがて雲が発生します。↓

この空気はもともと水蒸気を持っていたわけですが、その水蒸気が雲(=水滴)に変わったの

で空気は乾燥しています。

この空気が山の斜面をすべりおり、ふもとに向かって移動します。

ふもとには温かい乾燥した風が吹くのです。↓

これがフェーン現象です。

次の表は気温と飽和水蒸気量の関係を表したものである。

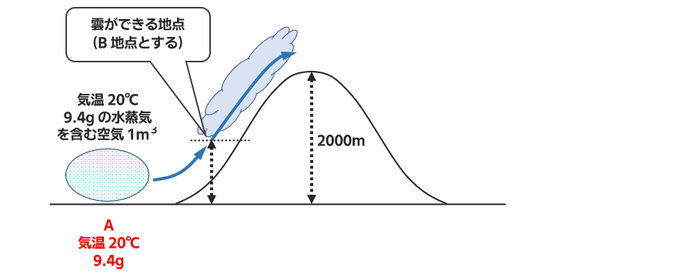

今気温20℃、9.4gの水蒸気を含む空気1m³が標高2000mの山の斜面をのぼることを考える。

このとき、山の向こう側での気温と温度を求めよ。

(ただし雲がない場合、気温は100m上昇するごとに1℃下がり、雲がある場合、気温は100m

上昇するごとに0.5℃下がるものとする)

(解)

順を追って見ていきましょう。

まず気温と飽和水蒸気量の関係をグラフ化すると↓のようになりますね。

まずスタート地点をA地点とします。↓

A地点の気温:20℃

A地点の水蒸気量:9.4g

であるのでグラフに表すと↓のようになっています。

つまり湿度は

となり、約54.0%です。

次に雲ができ始める地点をB地点とします。↓

B地点の気温と湿度を求めましょう。

B地点は雲(=水滴の集まり)ができ始める地点です。

A地点からB地点にかけて

空気が上昇 → 気温が下がる → 空気の温度が露点に達する → 水滴ができた

のです。(雲のでき方)

つまりB地点の気温=露点ということになります。

はじめに含んでいた水蒸気は9.4g。

そこから表や↓のグラフからも露点は10℃とわかります。

つまり

B地点の気温:10℃

です。

よって

B地点の湿度:100%

となります。

これは

A地点の気温:20℃ ⇒ B地点の気温:10℃

つまり気温が10℃下がった

ということです。

「雲がない場合、気温は100m上昇につき1℃下がる」という条件から

B地点の高さ:1000m

とわかります。↓

山の山頂をC地点とします。↓

B地点の高さ:1000m ⇒ C地点の高さ:2000m

なので空気は

BからCまで1000m上昇

します。

このとき雲があるので、「雲がある場合、気温は100m上昇につき0.5℃下がる」という条件から

B地点からC地点で気温が5℃下がる

ことがわかります。↓

つまり

C地点の気温:5℃

です。

このとき

C地点の飽和水蒸気量:6.8g

であるので、水蒸気は6.8gまでしか含むことができません。↓

よって

C地点の水蒸気量:6.8g

です。

※9.4-6.8=2.6gの水滴は雲や雨に変化したということです。↓

空気が山を乗り越えた先のふもとをD地点とします。↓

C地点の高さ:2000m ⇒ D地点の高さ:0m

空気は

CからDまで2000m下降

します。

このとき雲はないので、「雲がない場合、気温は100m上昇につき1℃下がる」という条件から

気温は20℃上昇

ということがわかります。↓

よって

D地点の気温:25℃

となります。

C地点からD地点にかけては空気が下降するので雲(水滴)はできません。

つまりCからDで水蒸気量は変化なしです。

よって

D地点の水蒸気量:6.8g

です。↓

つまり湿度は

約29.4%となります。

よって空気が山を越えた先では

気温:25℃ 湿度:29.4%

となります。

AとDを比べるとDの方が気温が高く、湿度が低いことがわかりますね。

冬の日本はフェーン現象によって日本海側と太平洋側で気候が異なります。

冬はシベリア気団が発達し、シベリア高気圧が生じます。

そこからもたらされる北西の季節風。

これは日本海を通る最中に水蒸気を含みます。

この風が日本の山間部にあたって、乗り越えます。↓

これにより

日本海側・・・雲が発達し、降水量が多い

太平洋側・・・乾燥した風が吹く(空っ風)

という特徴があります。

ちなみにフェーン現象が起こると、冬であっても25℃を超えることがあります。

フェーン現象の計算は↓の図のA~Dの4地点の気温を求めることに注力しましょう。

※とくにB~Cの間(雲ができているところ)は、湿度100%です。

次回は「火山」です!